ALGUNAS ACLARACIONES A TENER EN CUENTA:

«Que no tiemble vuestro corazón»

«Que no tiemble vuestro corazón»

¿Qué celebramos hoy? Si ayer celebramos que hay personas que han alcanzado la santidad, en la festividad de hoy oramos por esos difuntos que están en camino de conseguirla: para que su tránsito sea lo más corto posible y alcancen pronto la eterna felicidad.

¿Qué nos recuerda este día? Que todos estamos en camino y que no somos perfectos. Por eso, salvo que nos neguemos deliberadamente a acoger la misericordia de Dios –por lo que seríamos condenados eternamente (cf. CIC 1864)– o salvo que obtengamos de Él la gracia de la santidad, por ejemplo, muriendo como mártires –lo que nos abriría directamente las puertas del Cielo–, todos estamos abocados a pasar por el Purgatorio. Y éste tránsito será más largo o más corto dependiendo de nuestro grado de santidad –es decir, de nuestra madurez espiritual– y de lo mucho o poco que otras personas intercedan por nosotros.

¿Cuánto tiempo de purificación? Nuestros esquemas del tiempo no se corresponden a los de Dios. Por eso, el salmista le dice al Señor: «Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; una vela nocturna» (Sal 90,4). Entonces, ¿cómo transcurre este tiempo, que podríamos denominar tiempo espiritual? Pues no lo sabemos, se escapa a nuestra capacidad de comprensión. Sólo sabemos que el estar en Purgatorio no se trata de un tránsito que se pueda medir en un calendario.

¿Qué pasa durante este tiempo antes de contemplar cara a cara a Dios Uno y Trino? Nos vamos transformando. Es un tiempo de gracia purificadora. Como toda transformación es duro y costoso pues supone aceptar un “camino que sube”. Pero, ¡ojo! que no se trata de un castigo –como si Dios nos exigiese simplemente sufrir para llegar al Cielo– sino que se trata de un recorrido sanador, como el que debe pasar un enfermo para curarse. Por eso, es preciso llegar a la muerte muy sanos pues así el transito será menos costoso.

¿Cómo caminar hoy para llegar sano a la hora de la muerte? Madurando interiormente, dejando de lado el «hombre viejo» –esclavo del pecado– para transformarnos en un «hombre nuevo» –que vive el Evangelio–. Para ello es imprescindible que le pidamos a Dios que nos envíe su gracia santificadora. Así, al morir, nos encontrará bastante –o totalmente– preparados para ir al Cielo.

Contemplemos la vida de los santos. Sus vidas nos muestran que lo que uno pueda llegar a sufrir para purificarse interiormente no es nada en comparación con la felicidad que se experimenta en esta vida al alcanzar la santidad. Se trata de una felicidad generosa, que se comparte con los demás. Porque la principal cualidad de los santos no es el sufrimiento, sino la alegría, el gozo, la esperanza.

Esta es nuestra esperanza: que Dios nos trata con misericordia y nos rescata del mal si nos ponemos en sus manos. Por muy malos que creamos ser, Dios siempre nos tiene guardado un lugar en el Cielo, y no sólo allí: también aquí nos tiene reservado un lugar para estar con nosotros –ahora– en lo más hondo de nuestro corazón.

En los momentos de tristeza y angustia, recojámonos interiormente y entremos en la intimidad de nuestro corazón. Acerquémonos a Dios y dejemos que nos abrace y nos purifique con su amor. Es una experiencia dura –como toda purificación–, pero sobre todo consoladora. Así lo narra san Juan de la Cruz:

¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro!

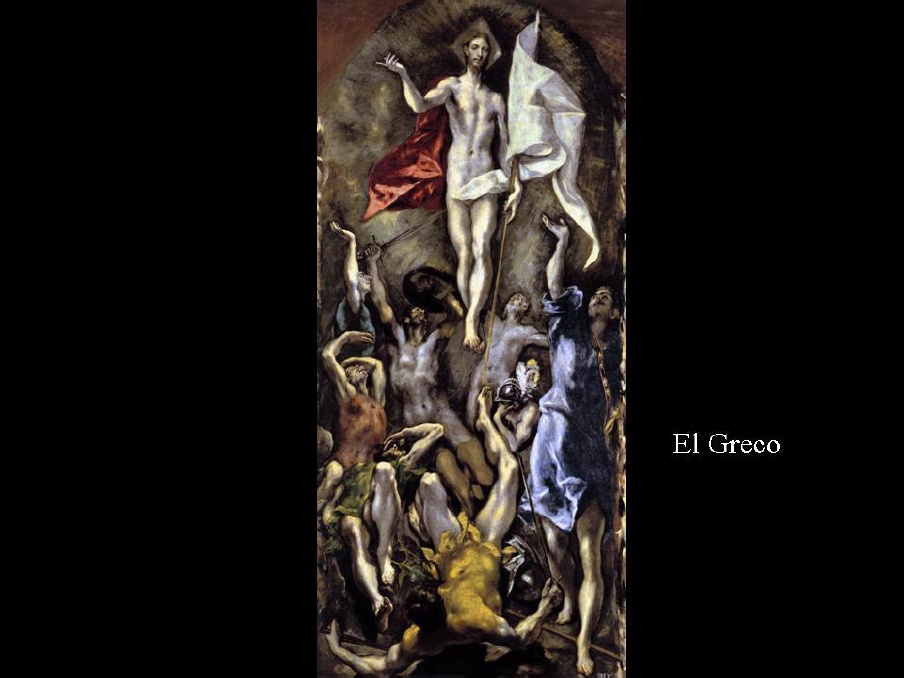

Eso es, precisamente, lo que están ahora experimentando los fieles difuntos en el Purgatorio. Son ya de Cristo, pero aún no lo son plenamente. Por ellos celebramos la Eucaristía como la oportunidad que Cristo mismo nos brinda de intervenir a favor de nuestros hermanos, poniéndose en nuestras manos, en nuestras oraciones sus propios méritos, los del Sacrificio de su vida en la Cruz. Quiere redimirlos, quiere purificarlos, pero contando con nuestra colaboración, pues formamos todos un Cuerpo, para que así puedan, cuanto antes, llegar a la unión plena con Dios.